成功论文,助您创造卓越!

成功论文旨在帮助学生在学术领域创造出杰出成果的使命。我们提供专业的代写和修改服务,让您在学业道路上取得更多成功!

最佳论文写作帮助

当论文质量至关重要时,选择成功论文,确保您的作品脱颖而出。我们顶尖的写手拥有帮助您撰写卓越论文并提高成绩的所有工具。

原创与可靠的保障

在论文写作方面,不要将就次品。成功论文为您提供高度可靠且无抄袭的论文,确保您取得一流的成果。

成功所需的支持

成功论文优质的客户服务与支持,让您第一次就能迅速且正确地完成论文。摆脱论文写作的压力,获得助您成功所需的帮助。

高质量论文代写服务

成功论文代写服务以严格的流程保障论文质量,提供免费修改和重写服务,让您无后顾之忧。

正规论文服务

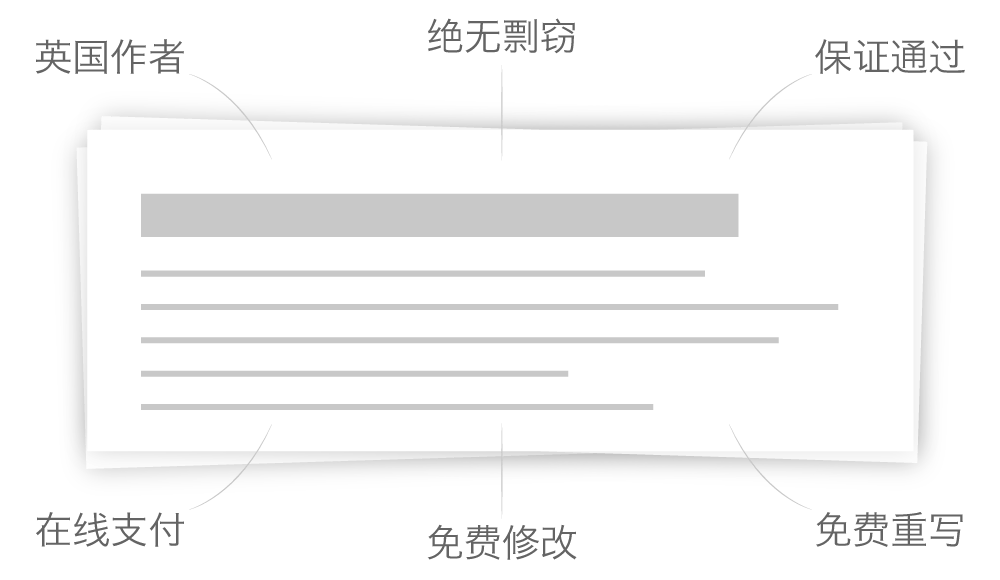

成功论文提供英国本土学者处理的论文代写服务,不限次数的免费修改和重写服务,以及独立第三方高校讲师检查,保障您的论文质量和信誉。

我们的专业服务涵盖论文修改、英文语言语法修改以及一对一论文辅导等多方面,由英国本土学者负责提供,保证服务质量的绝对可靠性。同时,我们会根据您的学科背景和需求,精选最合适的学者为您提供个性化服务。

绝无抄袭

请勿认为我们的写手会擅自抄袭互联网上的文章。这种做法只会浪费他们更多的时间去重写一篇文章。我们会运用反抄袭软件对每篇论文进行检查,以杜绝任何抄袭的行为。

保证通过

论文质量是保障学生信誉的重要因素,我们会安排独立的第三方高校讲师对每篇论文进行检查。一旦发现问题,我们将立即对论文进行修改并确保在交付给您之前进行全面审查。这一严格的流程保证了我们提供的论文质量得到最大程度的保障。

在线支付

成功论文是一家正规公司,我们提供方便快捷的在线支付服务,您可以通过信用卡直接在线支付,而无需像其他代写服务一样需要等待报价并进行银行转账。当然,我们也提供银行转账、支付宝等多种支付方式以满足您的需求。

免费修改

成功论文提供免费修改服务,不限次数。如果您在收到论文后的三个月内发现任何不满意之处,欢迎与我们的客服联系。我们将按照您的要求进行修改,直到您满意为止。我们致力于提供最优质的服务,以满足您的需求和期望。

免费重写

如果您对修改后的论文质量仍然不满意,我们将与您联系并为您提供免费的重写服务。我们会联系合适的写手,为您提供符合您期望的高质量文章。我们致力于为客户提供最满意的服务,并承诺在交稿后的几个月内提供这项服务。

★★★★★

专业学术团队

★★★★★

我们的专业服务

★★★★★

论文写作价格

成功论文

您的专业论文助手

成功论文是一家专业致力于提供高质量论文写作帮助的服务机构。我们汇集了一批经验丰富、技艺精湛的写手,为您提供最佳的论文写作解决方案。无论您面临学术论文、毕业论文,还是商业报告等各种类型的写作挑战,成功论文都能为您量身打造卓越作品。

专业

写作团队

原创

保障质量

优质

客户服务